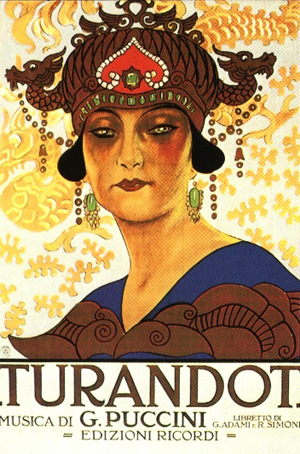

Turandot (opera)

(da it.wikipedia.org)

Nome: Turandot (opera)

Notizie: Turandot è un'opera in 3 atti e 5 quadri, su libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni, lasciata incompiuta da Giacomo Puccini (morto il 29 novembre 1924) e successivamente completata da Franco Alfano. La prima rappresentazione ebbe luogo nell'ambito della stagione lirica del Teatro alla Scala di Milano il 25 aprile 1926, con Rosa Raisa, Francesco Dominici, Miguel Fleta, Maria Zamboni, Giacomo Rimini e Giuseppe Nessi sotto la direzione di Arturo Toscanini, il quale arrestò la rappresentazione a metà del terzo atto, due battute dopo il verso «Dormi, oblia, Liù, poesia!» (alla morte di Liù), ovvero dopo l'ultima pagina completata dall'autore, rivolgendosi al pubblico con queste parole: «Qui termina la rappresentazione perché a questo punto il Maestro è morto.» La sera seguente, l'opera fu rappresentata, sempre sotto la direzione di Toscanini, includendo anche il finale di Alfano. L'incompiutezza dell'opera è oggetto di discussione tra gli studiosi. C'è chi sostiene che Turandot rimase incompiuta non a causa dell'inesorabile progredire del male che affliggeva l'autore, bensì per l'incapacità, o piuttosto l'intima impossibilità da parte del Maestro di interpretare quel trionfo d'amore conclusivo, che pure l'aveva inizialmente acceso d'entusiasmo e spinto verso questo soggetto. Il nodo cruciale del dramma, che Puccini cercò invano di risolvere, è costituito dalla trasformazione della principessa Turandot, algida e sanguinaria, in una donna innamorata. Il soggetto dell'opera fu tratto dall'omonima fiaba teatrale di Carlo Gozzi, già oggetto di importanti adattamenti musicali: dalle musiche di scena composte da Carl Maria von Weber nel 1809, all'opera di Ferruccio Busoni, rappresentata nel 1917 e preceduta da suite orchestrale (op. 41) eseguita per la prima volta nel 1906. Più esattamente, il libretto dell'opera di Puccini si basa, molto liberamente, sulla traduzione di Andrea Maffei dell'adattamento tedesco di Friedrich Schiller del lavoro di Gozzi. L'idea per l'opera venne al compositore in seguito a un incontro con i librettisti Giuseppe Adami e Renato Simoni, avvenuto a Milano nel marzo 1920. Nell'agosto dello stesso anno il compositore poté ascoltare, grazie al suo amico barone Fassini, un carillon con temi musicali proveniente dalla Cina. Alcuni di questi temi sono presenti nella stesura definitiva della partitura. Alla fine della sua parabola creativa Puccini si cimentò con un soggetto fiabesco, d'impronta fantastica. Non era mai accaduto, se si eccettua la scena finale della sua prima opera, Le Villi. Nel Natale del 1920 Puccini riceve la prima stesura in versi del libretto del primo atto. Nel gennaio del 1921 giunge a Puccini la versione definitiva del testo del primo atto, e nell'agosto dello stesso anno la partitura è completata. In settembre Puccini scrive: «Turandot dovrebbe essere in due atti, che ne dici? Non ti pare troppo, diluire dopo gli enigmi per giungere alla scena finale? Restringere avvenimenti, eliminarne altri, arrivare ad una scena finale dove l'amore esploda»[1]. Il vero ostacolo per il compositore fu, fin dall'inizio, la trasformazione del personaggio di Turandot, da principessa fredda e vendicativa a donna innamorata. Ancora l'autore scriveva: «Il duetto [tra Calaf e Turandot] per me dev'essere il clou - ma deve avere dentro a sé qualcosa di grande, di audace, di imprevisto e non lasciar le cose al punto del principio... Potrei scrivere un libro su questo argomento»[2]. E ancora: «Il duetto! Il duetto! tutto il decisivo, il bello, il vivamente teatrale è lì! [...] Il travaso d'amore deve giungere come un bolide luminoso in mezzo al clangore del popolo che estatico lo assorbe attraverso i nervi tesi come corde di violoncelli frementi». Puccini si lamentò spesso della lentezza con cui i due librettisti rispondevano alle sue richieste di revisioni del libretto, ma si può dubitare che questo sia il vero motivo per cui l'opera è rimasta incompiuta. Nel giugno 1922 il compositore confermò a Casa Ricordi che «Simoni e Adami mi hanno consegnato con mia completa soddisfazione il libretto di Turandot finito»; eppure i dubbi non erano scomparsi e sei mesi dopo confessava ad Adami: «Di Turandot niente di buono... Se io avessi avuto un soggettino come da tempo lo cercavo e lo cerco, a quest'ora sarei in scena. Ma quel mondo cinese! A Milano deciderò qualcosa, forse restituisco i soldi a Ricordi e mi libero». I soldi non furono restituiti e nel dicembre del 1923 Puccini aveva completato tutta la partitura fino alla morte di Liù, cioè fino all'inizio del duetto cruciale. Di questo finale egli stese solo una versione in abbozzo discontinuo. Trama: l'azione si svolge a Pechino, «al tempo delle favole». Atto I: un mandarino annuncia pubblicamente il solito editto: Turandot, figlia dell'Imperatore, sposerà quel pretendente di sangue reale che abbia svelato tre indovinelli da lei stessa proposti; colui però che non sappia risolverli, dovrà essere decapitato. Il principe di Persia, l'ultimo dei tanti pretendenti sfortunati, ha fallito la prova e sarà giustiziato al sorger della luna. All'annuncio, tra la folla desiderosa di assistere all'esecuzione, sono presenti il vecchio Timur che, nella confusione, cade a terra e la sua schiava fedele Liù chiede aiuto. Un giovane si affretta ad aiutare il vegliardo: è Calaf, che riconosce nell'anziano uomo suo padre, re tartaro spodestato. Si abbracciano commossi e il giovane Calaf prega il padre e la schiava Liù, molto devota, di non pronunciare il suo nome: ha paura, infatti, dei regnanti cinesi, i quali hanno usurpato il trono del padre. Nel frattempo il boia affila la lama preparandola per l'esecuzione, fissata per il momento in cui sorgerà la luna, la folla si agita ulteriormente. Ai primi chiarori lunari, entra il corteo che accompagna la vittima. Alla vista del giovane principe, la folla, prima eccitata, si commuove per la giovane età della vittima, e ne invoca la grazia. Turandot allora entra e, glaciale, ordina il silenzio alla folla e con un gesto dà l'ordine al boia di giustiziare il Principe. Calaf, che prima l'aveva maledetta per la sua crudeltà, è ora impressionato dalla regale bellezza di Turandot, e decide di tentare anche lui la risoluzione dei tre enigmi. Timur e Liù tentano di dissuaderlo, ma lui si lancia verso il gong dell'atrio del palazzo imperiale. Tre figure lo fermano: sono Ping, Pong e Pang, tre ministri del regno, che tentano di convincere Calaf a lasciar perdere, descrivendo l'insensatezza dell'azione che sta per compiere. Ma Calaf, quasi in una sorta di delirio, si libera di loro e suona tre volte il gong, invocando il nome di Turandot. Turandot appare quindi sulla loggia imperiale del palazzo e accetta la sfida. Atto II: è notte. Ping, Pong e Pang si lamentano di come, in qualità di ministri del regno, siano costretti ad assistere alle esecuzioni delle troppe sfortunate vittime di Turandot, mentre preferirebbero vivere tranquillamente nei loro possedimenti in campagna. Sul piazzale della reggia, tutto è pronto per il rito dei tre enigmi. L'imperatore Altoum invita il principe ignoto, Calaf, a desistere, ma quest'ultimo rifiuta. Il mandarino fa dunque iniziare la prova, ripetendo l'editto imperiale, mentre entra Turandot. La bella principessa spiega il motivo del suo comportamento: molti anni prima il suo regno era caduto nelle mani dei tartari e, in seguito a ciò, una sua antenata era finita nelle mani di uno straniero. In ricordo della sua morte, Turandot aveva giurato che non si sarebbe mai lasciata possedere da un uomo: per questo, aveva inventato questo rito degli enigmi, convinta che nessuno li avrebbe mai risolti. Calaf riesce a risolvere uno dopo l'altro gli enigmi e la principessa, disperata e incredula, si getta ai piedi del padre, supplicandolo di non consegnarla allo straniero. Ma per l'imperatore la parola data è sacra. Turandot si rivolge allora al Principe e lo ammonisce che in questo modo egli avrà solo una donna riluttante e piena d'odio. Calaf la scioglie allora dal giuramento proponendole a sua volta una sfida: se la principessa, prima dell'alba, riuscirà a scoprire il suo nome, egli le regalerà la sua vita. Il nuovo patto è accettato, mentre risuona un'ultima volta, solenne, l'inno imperiale. Atto III: è notte e in lontananza si sentono gli araldi che portano l'ordine della principessa: quella notte nessuno deve dormire in Pechino, il nome del principe ignoto deve essere scoperto a ogni costo, pena la morte. Calaf intanto è sveglio, convinto di vincere e sognando le labbra di Turandot, finalmente libera dall'odio e dall'indifferenza. Giungono Ping, Pong e Pang, che offrono a Calaf qualsiasi cosa per il suo nome. Ma il principe rifiuta. Nel frattempo, Liù e Timur vengono portati davanti ai tre ministri. Appare anche Turandot, che ordina loro di parlare. Liù, per difendere Timur, afferma di essere la sola a conoscere il nome del principe ignoto, ma dice anche che non svelerà mai questo nome. Subisce molte torture, ma continua a tacere, riuscendo a stupire Turandot: le chiede cosa le dia tanta forza per sopportare le torture, e Liù risponde che è l'amore a darle questa forza. Turandot è turbata da questa dichiarazione, ma torna ad essere la solita gelida principessa: ordina ai tre ministri di scoprire a tutti i costi il nome del principe ignoto. Liù, sapendo che non riuscirà a tenerlo nascosto ancora, strappa di sorpresa il fermacapelli (che è anche un pugnale) alla principessa e si trafigge a morte, cadendo esanime ai piedi di Calaf. Il corpo senza vita di Liù viene portato via seguito dalla folla che prega. Turandot e Calaf restano soli e lui la bacia. La principessa dapprima lo respinge, ma poi ammette di aver avuto paura di lui la prima volta che l'aveva visto, e di essere ormai travolta dalla passione. Tuttavia ella è molto orgogliosa, e supplica il principe di non volerla umiliare. Calaf le fa il dono della vita e le rivela il nome: Calaf, figlio di Timur. Turandot, saputo il nome, potrà perderlo, se vuole. Il giorno dopo, davanti al palazzo reale, davanti al trono imperiale è riunita una grande folla. Squillano le trombe. Turandot dichiara pubblicamente di conoscere il nome dello straniero: «il suo nome è Amore». Tra le grida di giubilo della folla la principessa si abbandona tra le braccia di Calaf. Per la verità il lavoro alla Turandot da parte dello stesso autore non rimase effettivamente incompiuto. Certamente a questo episodio contribuì anche e non poco il fatto che Puccini stesso in quel periodo non godeva affatto di buone condizioni di salute, tanto che morirà prematuramente poco tempo dopo. Puccini dopo aver scritto l' ultimo coro funebre (dedicato alla morte di Liù), in cui ha raggiunto "il massimo splendore" della sua musica non volle più continuare, in quanto riteneva che il lavoro era già perfettamente concluso, secondo una sua legittima personale considerazione. Il lavoro di stesura ad un vero e proprio finale alternativo iniziò praticamente poche settimane prima della morte, quando l'autore stava per essere ricoverato, ma non rimasero solamente che abbozzi più o meno compiuti. Gli abbozzi sono sparsi su 23 fogli che il Maestro portò con sé presso la clinica di Bruxelles in cui fu ricoverato nel tentativo di curare il male che lo affliggeva. Puccini non aveva per niente indicato in modo esplicito nessun altro compositore per il completamento dell'opera. L'editore Ricordi decise allora, su pressione di Arturo Toscanini e di Antonio, il figlio di Giacomo, di affidare la composizione al napoletano Franco Alfano (allora Direttore del Conservatorio di Torino), che due anni prima si era distinto nella composizione di un'opera, La leggenda di Sakùntala, caratterizzata da una suggestiva ambientazione orientale. La composizione del finale procedette lentamente a causa sia della malattia agli occhi di cui Alfano soffriva che della richiesta da parte dell'editore Ricordi, sollecitato da Toscanini, che non ritenne all'altezza una prima versione consegnata, di rifare il lavoro. Alfano in un primo momento compose integralmente una propria versione del finale, incorporando, ed unendo nel miglior modo possibile, i materiali rimasti negli abbozzi pucciniani. Questa in realtà è la vera e propria versione integrale del finale di Alfano, che oggi viene quasi erroneamente considerata come "prima versione" ed eseguita piuttosto raramente. Nella nuova versione (comunemente eseguita), Alfano fu costretto ad attenersi più fedelmente agli schizzi e tagliò centodieci battute degli appunti pucciniani e forse anche parte dei suoi. L'effetto di questi interventi, che l'autore eseguì con enorme controvoglia, è avvertibile nella condotta armonica e drammatica, piuttosto vuota e a tratti irregolare. Inoltre Alfano trascurò alcuni schizzi di Puccini e richiese la partitura d'orchestra del resto dell'opera solo pochi giorni prima di consegnare il lavoro. A partire dalla scoperta della prima versione di Alfano, sono state studiate e proposte varie soluzioni alternative. Una studiosa statunitense, Janet Maguire, si è cimentata nello studio degli abbozzi per dodici anni (1976-1988) per comporre una nuova versione del finale. La sua versione non è stata tuttavia presa in considerazione e tantomeno esaminata. Si dovette attendere il 2001 per ascoltare un nuovo finale di Turandot, commissionato a Luciano Berio dal Festival de Musica de Gran Canaria, basato anch'esso sugli abbozzi lasciati da Puccini e ufficialmente riconosciuto dalla Ricordi. Il punto più controverso del materiale lasciato da Puccini è costituito dall'episodio del bacio. È il momento clou dell'intera opera: la trasformazione di Turandot da principessa di gelo a donna innamorata. Se nell'abbozzo pucciniano le prime 56 battute del finale sono già ad uno stadio di elaborazione avanzato, questo episodio appare forse abbozzato in un solo foglio, secondo l'ipotesi di Harold Powers e William Ashbrook. Se Berio ha imbastito un esteso episodio sinfonico a partire da questa pagina, Alfano si limitò a comporre sedici nuove battute, ridotte nella versione definitiva a un solo accordo seguito da pochi colpi di timpano. In un precedente schizzo di Puccini, al medesimo episodio è abbinato un diverso materiale tematico. Sul foglio 11 recto egli aveva infatti scritto le ultime due battute, seguite da una battuta con un accenno del tema per il bacio, per poi cancellarle e riscriverle sull'altro lato del foglio. Il tema in questione è lo stesso che poche battute prima Turandot canta sulle parole «No, mai nessun m'avrà! Dell'ava lo strazio non si rinnoverà!»: ciò sembrerebbe attestare come l'idea del compositore lucchese potesse essere radicalmente diversa da quella dei suoi più giovani colleghi. Un bacio su questo tema accentrerebbe infatti l'attenzione sul cedimento della principessa, piuttosto che sul suo orgoglio ferito, come nella versione di Alfano, o sulla trasformazione più interiorizzata della versione di Berio.

Stato: Austria Anno: 2003 |

|---|

Stato: Chad Anno: 2000 |

|---|